「お前達に十誡を受ける資格は無い!」

ワイラーの「ベン・ハー」(1959)が1925年版のリメイク(通算3度目の映画化)であったように「十戒」(1956)も1923年版の(セルフ)リメイクでした。

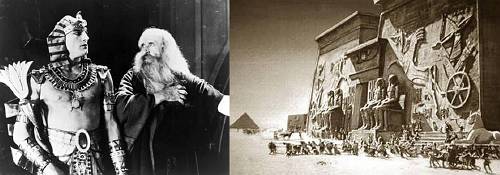

「十誡」(1923年/セシル・B・デミル監督)

モノクロ&サイレントですが、特筆すべきは“現代篇”を加えた二部構成になっていること。

史劇部分は時間配分の都合上、かなり駆け足。

モーゼの出自やらファラオとの確執やら砂漠放逐やらはまるっと割愛。

既にいくつかの災厄をエジプトにもたらした後の謁見からスタート。

ここで、ファラオがイスラエルの民解放の要求を呑まなかったため、神はその夜、エジプト全土の長子(First Born Child。要するに長男長女)を全て殺害。

ファラオの嫡男も例外ではなく…。

ヤハウェはやる事がエグイねえ…。罪の無い子供を大量殺戮ですよ(キリスト教徒的には異教徒の子供だから無問題?)。

仕方なくイスラエルの民解放に応じるファラオ。リメイク版では、そのあまりの多さにモーゼが「Too Many!」と絶句するシーンがありましたが、こちらも負けず劣らずの大スケールです。

25分過ぎには紅海真っ二つシーン、その後、シナイ山の十誡授与。

リメイク版では、神の雷が石版に文字を刻む“自動書記”でしたが、こちらは天に掲示された言葉をモーゼが石壁に掘り込む“完全手作業”(最後に石壁を石版として切り取る所だけ神がアシスト)。

相当時間掛かったでしょうね。

山の麓ではモーゼを待ちかねた群衆が金の子牛像作って酒池肉林カーニバル。いやホント大衆の愚劣さは今も昔も変わり無しです。

で、ここから現代篇(と言っても1920年代ですが)にシフト。

十誡を頑なに守ろうとする母と、誠実な大工の長男、そして戒律なんぞ知った事かと一攫千金を夢見る弟。

やがて弟はセメントに大量の砂を混ぜる手抜き工事で利益をあげる建築興行師に。

新たに受注した大教会の建築。いつにも増して薄められたコンクリート。そうとは知らず現場監督を請け負った兄。

母が現場見学に来た時、教会の大崩落が始まった…。

この崩落シーン、本当に婆さん下敷きになって死んだんじゃないかと思う大迫力。海割れに引けをとっておりません。

…にしても、直接的罰を受けるのが弟じゃなくて、十誡大好き母さんって…。

キリスト教、特に旧約って試練と罰の話ばっかりのような気がしません?

リンゴ喰ったイヴに産みの苦しみを与え、享楽の街ソドムを焼き尽くし、振り返ったロトの妻を塩の柱に変え、バベルの塔を作った人々の言葉を乱し、最後は洪水で皆殺し。

オリジナルは146分のようですが、現在出回っている廉価版は134分。

代わりと言ってはなんですが、冒頭に淀川長治先生の解説がついています。

ただし、本編未見の方はここ飛ばしてください。淀長さんストーリー喋りすぎ。現代篇のオチまで全部バラしちゃってます。

チャールトン・ヘストン版は史劇部分の補完版リメイク。本作と続けて観ると(6時間以上かかりますが)色々興味深いと思います。体力に自信のある方は是非。

★ご参考